3歳児健診の視覚検査

Mame4

視覚の正常な発達のためには、眼の異常を早期発見し、早期治療に繋げることが重要です。 3歳児健康診査(3歳児健診)視覚検査は、視覚が正常に発達しているか、発達を妨げる異常がないかを検出するのためのとても大切な機会です。異常の検出精度を上げるためには、一次検査として家庭で行う視力検査の精度を向上させることが重要です。 本ページでは、3歳児健診視覚検査についてわかりやすく解説し、家庭での視力検査の方法を動画にまとめましたのでお役立てください。

- 一般の方へ

- 視能訓練士の方へ

-

一般の皆様へ

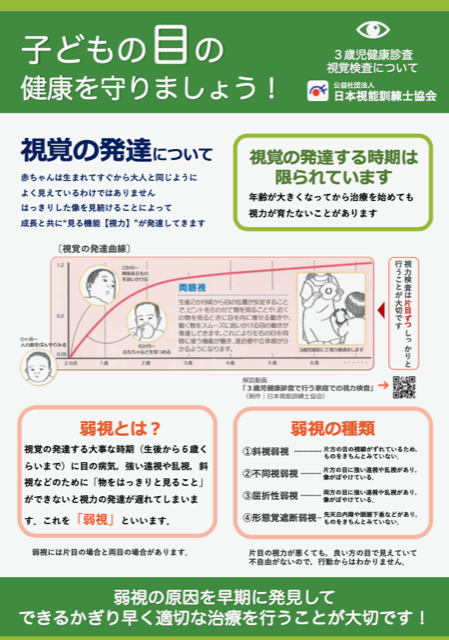

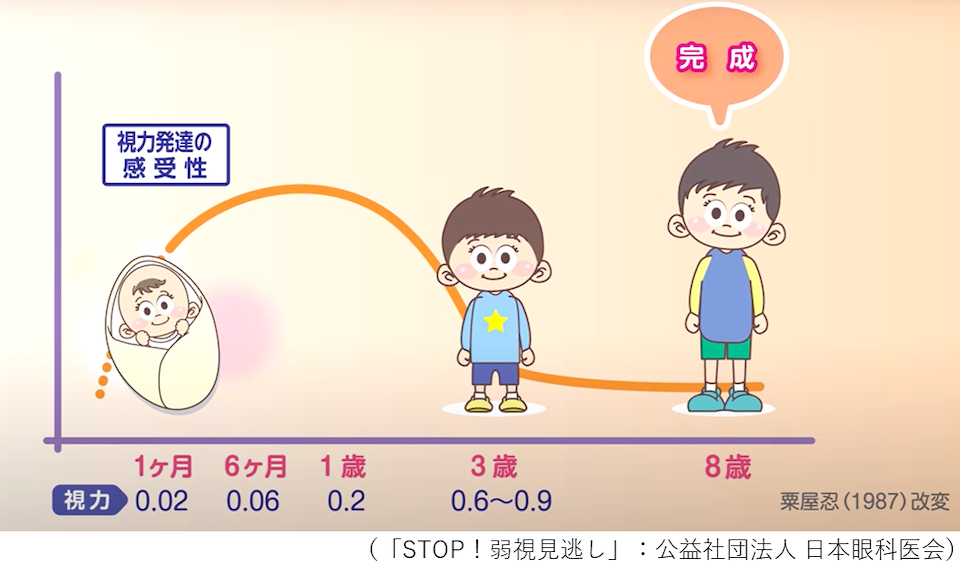

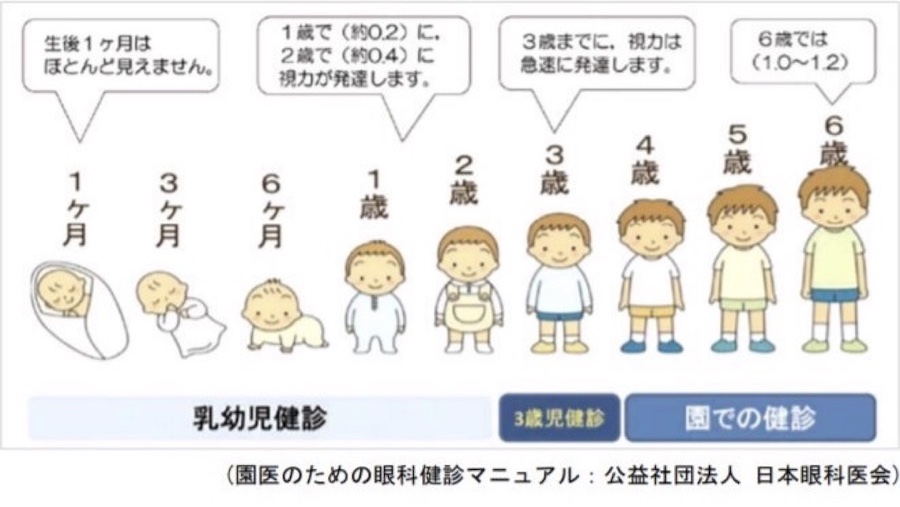

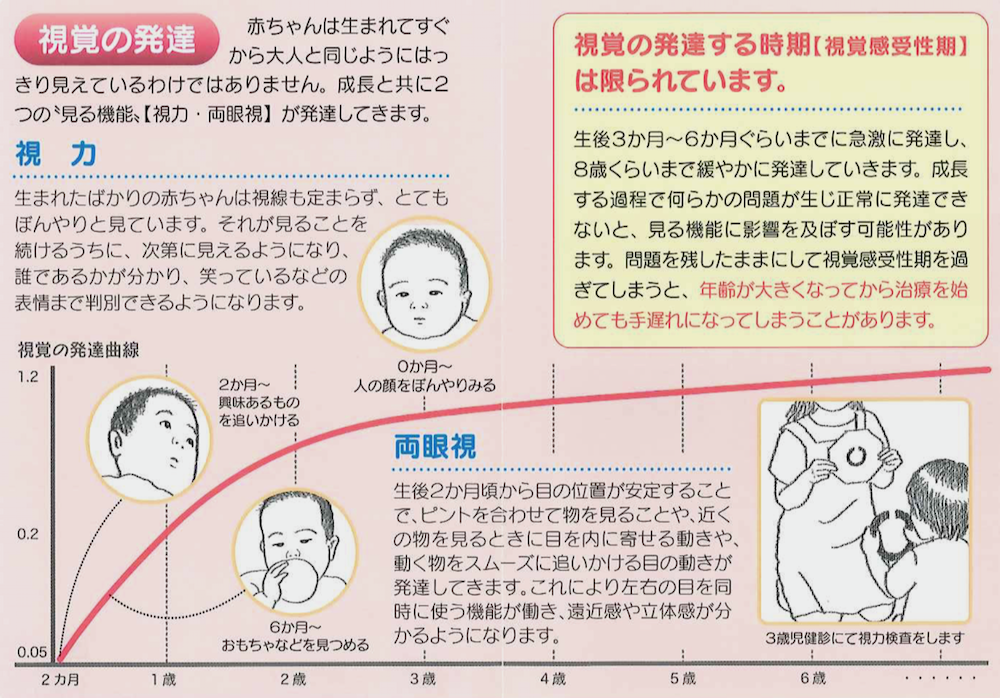

1.3歳児健診の視覚検査は異常を発見する大切な機会です!子どもの視機能は生後1か月頃から急速に発達し、そのピークは1歳6か月頃で、その後徐々に低下して8歳頃には「視覚の感受性期」の終わりを迎えます。視力は、生まれたときは未熟ですが、「はっきり見る」ということによって3歳では0.6〜0.9、5〜6歳で1.0以上に発達します。しかし、成長する過程で何らかの異常が生じ正常に発達できないと、生涯にわたって見る機能に影響を及ぼす場合があります。また、弱視や斜視などの異常の発見が「視覚の感受性期」を過ぎると、十分な視力が得られないことや治療に時間を要することがあります。そのため、視覚の感受性期に行う3歳児健診視覚検査で弱視や斜視などの異常を発見し早く治療につなげることが大切です。

3歳児健康診査視覚検査についてポスター(4.0MB)

※A3もしくはA4サイズでの印刷推奨

3歳児健康診査視覚検査についてポスター(4.0MB)

※A3もしくはA4サイズでの印刷推奨

お子さんの目を守ろう!(4.6MB)

※A3もしくはA4サイズでの印刷推奨

お子さんの目を守ろう!(4.6MB)

※A3もしくはA4サイズでの印刷推奨

「乳幼児版目の健康リーフレット」は無料で配布しております。

申込みフォーム

ご希望の方は下記の申込みフォームからご連絡ください。

2.弱視ってなに?

視覚は、視覚の感受性期に、「両眼で、ものをはっきり見る」ことによって発達していきます。強い遠視や乱視などによるピントのずれ、片眼の視線が合わない斜視などにより視覚の発達が妨げられると、眼鏡をかけても良好な視力が得られない「弱視」という状態になります。 子どもは見えにくくても、生まれてから、その見え方が当たり前の中で過ごしているため、自分から「見えにくい」とは言いません。 両眼が弱視の場合は、テレビや絵本を見るときに近づいて見たり眼を細めたりすることもありますが、こういった仕草をしない場合もあり保護者が気づかないことがあります。片眼が弱視の場合は、良い方の眼で補っているため普段の様子からは気づくことが難しく、片眼ずつ視力検査をして初めてわかることも少なくありません。これらのことから、3歳児健診の視覚検査では片眼ずつ視力検査を行い、弱視の原因や眼疾患などを見つけることが大切です。

弱視の種類

3.アンケート(問診票)について

弱視の種類

3.アンケート(問診票)について

アンケート(問診票)では、保護者に子どもの見えにくさや眼の病気を疑う症状について質問を行い、子どもの普段の様子から眼の異常を発見することが目的です。内容は、自治体によって多少の違いはありますが、ここでは主な項目の解説をいたします。

アンケート項目の解説

4.ご家庭での視力検査の練習動画

アンケート項目の解説

4.ご家庭での視力検査の練習動画

異常の見逃しをできるだけ少なくするためには、家庭での視力検査がとても大切です。家庭での視力検査の留意点や練習・検査方法のコツとポイントについて動画にまとめましたので、視力検査を行う前にご参照ください。

<視力検査で注意したいポイント>・検査距離2.5mは目測ではなく、正確に測りましょう⇒検査距離が違うと、正しい視力検査の結果が得られません

・片眼ずつ検査した時に、左右の眼で反応に違いがある(片眼は普通に検査していたのにもう片方の眼は隙間から覗いて見ようとする、眼を隠すのを嫌がる等)

・まっすぐ見ずに、顔を回したり傾けたりして見ている⇒これらがみられたら、健診会場で担当スタッフにお伝えください

視標のダウンロードはこちら

視標のダウンロードはこちら

-

このページでは 視能訓練士の方へ を掲載しています。

視能訓練士の方へ

1.視能訓練士が3歳児健診視覚検査に参加する意義子どもの視機能は生後1か月目ころから急激に発達し、そのピークは1歳6か月ころで、その発達には適切な視覚刺激(両眼が同じ方向を向いていること、両眼の中心窩に鮮明な像が投影されていること)が必要です。視覚の感受性期間に、発達を妨げる何らかの異常が生じると、正常な視力、両眼視の獲得が妨げられます。そのため、屈折異常や斜視、眼疾患などを早期に発見し治療することが重要となります。 厚生労働省における令和4年度予算概算要求に、地域の実情に応じた妊産婦等への支援体制の強化を図ることを目的とした「母子保健対策強化事業」が盛り込まれ、事業の補助対象として「屈折検査機器の整備」が国の施策として取り上げられました。 視能訓練士が視覚検査に参加することで、要精密検査率が向上し、屈折異常や斜視の早期発見につなげることができると考えます1)〜6)。

2.3歳児健診視覚検査に関するQ&Aコーナー Q1:3歳児健診での視覚検査の具体的な内容について教えてください。

2.3歳児健診視覚検査に関するQ&Aコーナー Q1:3歳児健診での視覚検査の具体的な内容について教えてください。A:視覚検査の検査内容などは各自治体で異なることがあります。日本視能訓練士協会では、従事者向けの3歳児健診マニュアルを作成しています。マニュアルには検査内容、検査の留意点、判断基準、健診への参加時の注意事項などが掲載されています。

Q2:視力検査が2次検査でできなかった場合はどのように対応していますか?A:視力の発達を妨げる異常がないかを確認するためにも眼科受診が望ましいですが、マニュアルの判定基準を参考に医師、保健師等と検討し、最終的には健診担当医師が判定します。

Q3:要精密検査となる視力検査の判定基準を教えてください。A:0.5未満を要精密検査とすることが多いようです7)。

Q4:視力検査はできているが、屈折検査で基準以上と判定された場合はどのように対応しますか?A:視力検査ができていても屈折値が判定基準以上の場合には要精査となります。判定基準はマニュアルにある日本小児眼科学会、日本弱視斜視学会が推奨する屈折値を基本とし、医師、保健師等と検討してください。

Q5:眼位異常がないように見えたが、保護者が眼位異常を訴える場合はどのように対応しますか?A:間欠性外斜視や調節性内斜視などは、2次健診で眼位異常が発現しない場合もあるため眼科受診が望ましいと思いますが、屈折値など他の検査結果を元に検討し最終的には健診担当医師が判定します。

Q6:この子は斜視ですか?と保護者から聞かれた場合、どのように答えますか?A:診断的な内容に触れる回答はできないため、問診、眼位・眼球運動検査・輻湊検査をおこない判定基準を元に最終的には健診担当医師が回答します。

3.視覚検査に関する動画資料集4.3歳児健診関連する参考文献および健診レポート (1)マニュアル

3.視覚検査に関する動画資料集4.3歳児健診関連する参考文献および健診レポート (1)マニュアル

②3歳児健診における視覚検査マニュアル〜屈折検査の導入に向けて〜日本眼科医会監修:日本小児眼科学会・日本弱視斜視学会・日本視能訓練士協会

(2)参考文献

1)神田孝子他:3歳児健康診査における視機能スクリーニング.眼臨 36 993-998,1982

2)恒川幹子歳:児健診における視能訓練士の役割.日本視能訓練士協会誌 29 103-113,2001

3)長尾長彦他:倉敷市における3歳児健康診査での視覚検査の現状.日本視能訓練士協会誌33 113-117,2004.

4)中村桂子他:三歳児眼科検診の現状:日本視能訓練士協会によるアンケート調査結果. 眼科臨床医報 101 85-90,2007

5)古賀聖典他:山口県柳井市での3歳児集団健診における視能訓練士介入効果に関する検討日農医誌 59 518-523,2010

6)蕪龍大他:視能訓練士の関与が乳幼児健康診査視覚検査(三歳児眼科健診)の結果に及ぼす影響.あたらしい眼科 35 1440-1443,2018

7)丸尾敏夫他:三歳児健康診査の視覚検査ガイドライン眼臨 87 303-307,1993

(3)3歳児健診に参加している視能訓練士・保健師からのレポート

-

過去のレポートはこちらから

-